La Corte Suprema potrebbe stravolgere la rappresentanza degli afroamericani

La Corte Suprema sta decidendo se la Sezione 2 del Voting Rights Act è costituzionale

A quasi sessant’anni dalla sua approvazione, il Voting Rights Act torna al centro del dibattito politico e giudiziario americano. La Corte Suprema sta esaminando un caso che potrebbe ridefinire le regole della rappresentanza e del diritto di voto negli Stati Uniti, mettendo in discussione uno dei pilastri della legislazione sui diritti civili.

Che cos’è il Voting Rights Act

Il Voting Rights Act del 1965 è una legge fondamentale degli Stati Uniti che vieta la discriminazione razziale nel voto. Promulgato dal presidente Lyndon B. Johnson il 6 agosto 1965, nel pieno del movimento per i diritti civili, rappresentò un punto di svolta nel rapporto tra governo federale e stati in materia elettorale. Arrivò dopo decenni di esclusione istituzionale, con le leggi Jim Crow che, attraverso test di alfabetizzazione, tasse elettorali e intimidazioni sistematiche, avevano tenuto gli afroamericani lontani dalle urne. Le marce di Selma e le violenze subite dai manifestanti resero evidente l’urgenza di un intervento federale. L’Act diede finalmente esecuzione ai XIV e XV emendamenti, traducendo in pratica il diritto di voto universale. Nonostante il progressivo indebolimento, le ricerche hanno mostrato effetti profondi: aumentò la registrazione e l’affluenza degli afroamericani, migliorò l’accesso ai beni pubblici nelle aree con maggiore popolazione nera, accrebbe la rappresentanza politica e orientò la legislazione federale in senso più attento ai diritti civili.

L’obiettivo era far rispettare i diritti sanciti dai XIV e XV emendamenti della Costituzione, garantendo alle minoranze — soprattutto nel Sud segregazionista — un effettivo diritto di voto. Il provvedimento conteneva diverse disposizioni generali e speciali. Tra le prime, la Sezione 2 vietava a governi statali e locali di imporre norme che negassero o limitassero il voto in base alla razza, al colore o all’appartenenza a una minoranza linguistica. Vennero aboliti i test di alfabetizzazione e altri strumenti usati per escludere gli afroamericani dalle urne. La Sezione 5 richiedeva che ogni modifica elettorale fosse preventivamente approvata — il cosiddetto preclearance — dal Dipartimento di Giustizia o dal tribunale federale di Washington, per garantire che non producesse effetti discriminatori. La Sezione 4(b) stabiliva la “formula di copertura” che individuava gli stati soggetti a tale controllo, in base al loro passato di discriminazione. Un’altra disposizione imponeva di fornire schede e materiali bilingui nei distretti con significative minoranze linguistiche.

La Corte Suprema ha però progressivamente indebolito la normativa. Nel 2013, con la sentenza Shelby County v. Holder, ha dichiarato incostituzionale la formula di copertura della Sezione 4(b), rendendo di fatto inapplicabile il meccanismo di preclearance. Le conseguenze furono immediate: la chiusura di quasi mille seggi, in gran parte in contee a maggioranza afroamericana; la riduzione del voto anticipato; le epurazioni delle liste elettorali; e l’introduzione di leggi più rigide sui documenti d’identità. Gli studi mostrano che il preclearance aveva favorito una maggiore partecipazione e rappresentanza delle minoranze. Dopo la sentenza, alcuni stati hanno approvato proprie leggi locali di tutela del voto, ma a livello federale il Voting Rights Act non è mai stato pienamente ripristinato e resta oggi al centro di un nuovo contenzioso sulla sua compatibilità con i divieti costituzionali di discriminazione razziale.

Perché se ne riparla oggi

Il Voting Rights Act è tornato al centro del dibattito perché la Corte Suprema ha deciso di riesaminare un caso che potrebbe ridefinirne il significato. Tutto nasce dalla mappa elettorale della Louisiana: dopo il censimento del 2020, che mostrava come i neri costituissero circa un terzo della popolazione, il legislatore aveva mantenuto un solo distretto a maggioranza nera su sei. Gli elettori afroamericani hanno fatto causa, sostenendo che questa distribuzione violasse la Sezione 2 del Voting Rights Act, che vieta mappe con effetti discriminatori. Dopo una lunga battaglia legale, un tribunale federale e la Corte d’Appello del Quinto Circuito hanno dato loro ragione, imponendo la creazione di un secondo distretto a maggioranza nera. Per adeguarsi alla sentenza, nel 2024 la Louisiana ha approvato una nuova mappa che permetteva effettivamente di eleggere un secondo rappresentante afroamericano, il democratico Cleo Fields. Ma quella stessa mappa è stata subito impugnata da un gruppo di elettori bianchi, che l’hanno definita un “gerrymander razziale”, sostenendo che l’uso della razza nel disegno dei collegi elettorali violi la Costituzione. Come ha ricostruito il Brennan Center for Justice, il nuovo distretto — esteso da Shreveport a Baton Rouge — è diventato il simbolo di un conflitto più ampio tra il diritto alla rappresentanza e il divieto di usare la razza come criterio politico.

La Corte Suprema ha quindi accettato di riesaminare il caso, formulando una domanda di portata storica: «Se la creazione intenzionale di un secondo distretto a maggioranza nera violi il XIV o il XV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti». Come spiega il Louisiana Illuminator, questa formulazione trasforma Louisiana v. Callais in un banco di prova nazionale sul rapporto tra il Voting Rights Act e i principi di eguaglianza costituzionale. Finora, proprio gli emendamenti approvati dopo la Guerra Civile avevano giustificato misure “race-conscious” per correggere le discriminazioni storiche. Ma la decisione della Corte di riaprire il caso, come sottolinea SCOTUSblog, lascia intendere che la maggioranza dei giudici voglia verificare se, nell’America di oggi, l’uso anche “correttivo” della razza possa essere considerato incostituzionale in nome del principio di colorblindness. È questo il nodo che rimette in discussione il futuro stesso del Voting Rights Act.

Cosa pensa la Corte Suprema

I giudici conservatori, che rappresentano la maggioranza, hanno espresso una chiara propensione a limitare l’uso della razza come criterio per la definizione dei collegi elettorali, sostenendo che le misure “correttive” introdotte negli anni Sessanta non possano durare indefinitamente. In particolare, Brett Kavanaugh — considerato il voto decisivo — ha chiesto se i rimedi basati sulla razza debbano avere un “punto di fine”, ricordando che la giurisprudenza della Corte li ha sempre ammessi solo in via temporanea. La sua posizione appare più incerta rispetto al 2023, quando, insieme al presidente John Roberts, aveva contribuito a un compromesso che aveva salvato il Voting Rights Act nel caso dell’Alabama. Ma il contesto è ora più ampio e più delicato: Kavanaugh sembra diviso tra l’idea di una Costituzione “colorblind”, che vieta ogni distinzione basata sulla razza, e la consapevolezza che un rovesciamento radicale del VRA potrebbe compromettere decenni di progressi nella rappresentanza politica delle minoranze.

Sul fronte opposto, le tre giudici liberali — Elena Kagan, Sonia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson — hanno manifestato forte preoccupazione per una possibile erosione della legge del 1965. Sotomayor ha accusato i colleghi di voler “neutralizzare di fatto” il Voting Rights Act, mentre Kagan ha chiesto cosa accadrebbe “sul campo” se gli stati non fossero più tenuti a creare distretti a maggioranza nera per correggere la diluizione del voto delle minoranze. In aula, Janai Nelson, presidente del NAACP Legal Defense Fund, ha difeso la necessità di mantenere criteri “race-conscious” per garantire piena rappresentanza, ricordando che la diversità politica oggi visibile nel Sud è il frutto diretto dei distretti di opportunità imposti dalle cause del VRA. Dall’altra parte, l’avvocato dei querelanti bianchi, Edward Greim, ha sostenuto che “nell’America di oggi” i bianchi vengono ancora “stereotipati razzialmente” e che la Costituzione “cieca al colore” non può più giustificare l’uso della razza come parametro politico.

Cosa potrebbe cambiare se il ricorso dovesse essere approvato

Non è semplice prevedere cosa potrebbe accadere se la Corte Suprema decidesse di accogliere il ricorso e modificare uno dei punti chiave del Voting Rights Act. In gioco non c’è solo una questione giuridica, ma la struttura stessa della rappresentanza politica americana. Il caso Louisiana v. Callais riguarda infatti il redistricting, cioè il processo con cui vengono ridisegnati i confini dei distretti elettorali dopo ogni censimento decennale. È una pratica che incide direttamente sulla distribuzione del potere politico, perché stabilisce chi vota dove e, in molti casi, chi può effettivamente essere eletto. In questo processo si inserisce anche il fenomeno del gerrymandering — di cui abbiamo parlato in una precedente newsletter —, vale a dire la manipolazione intenzionale delle mappe elettorali per orientare gli esiti del voto. Attraverso la concentrazione degli elettori dell’opposizione in pochi distretti o la loro dispersione in più aree, un partito può garantirsi un vantaggio stabile nel tempo pur ottenendo, a livello nazionale, meno voti complessivi. Se la Corte dovesse limitare l’applicazione della Sezione 2 del Voting Rights Act, che finora ha imposto agli stati di garantire distretti “a maggioranza-minoranza” nelle aree a forte polarizzazione razziale, i legislatori avrebbero margini di discrezionalità molto più ampi nel disegnare le mappe elettorali. In particolare, gli stati del Sud — dove la popolazione afroamericana rappresenta circa un terzo degli abitanti — potrebbero modificare diversi distretti oggi configurati per favorire la rappresentanza delle minoranze.

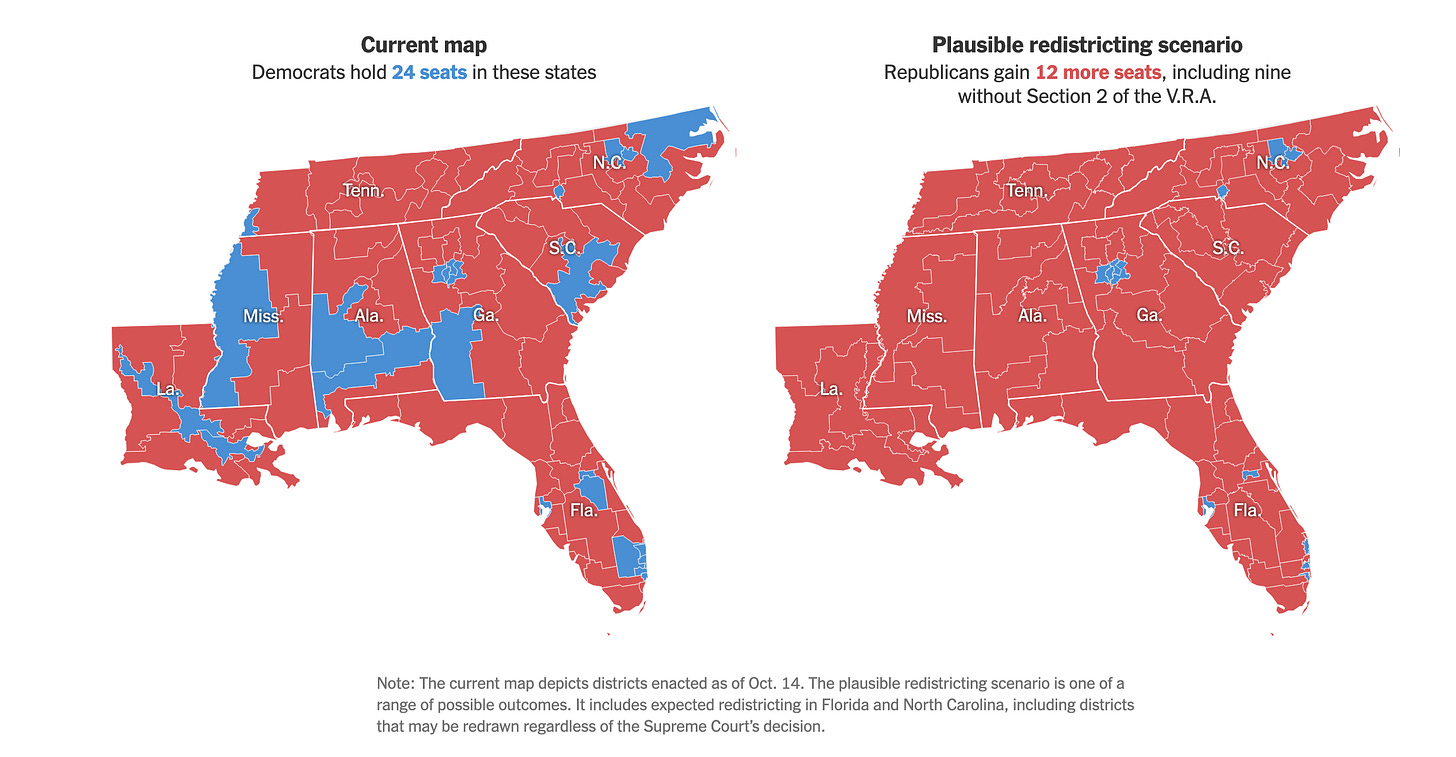

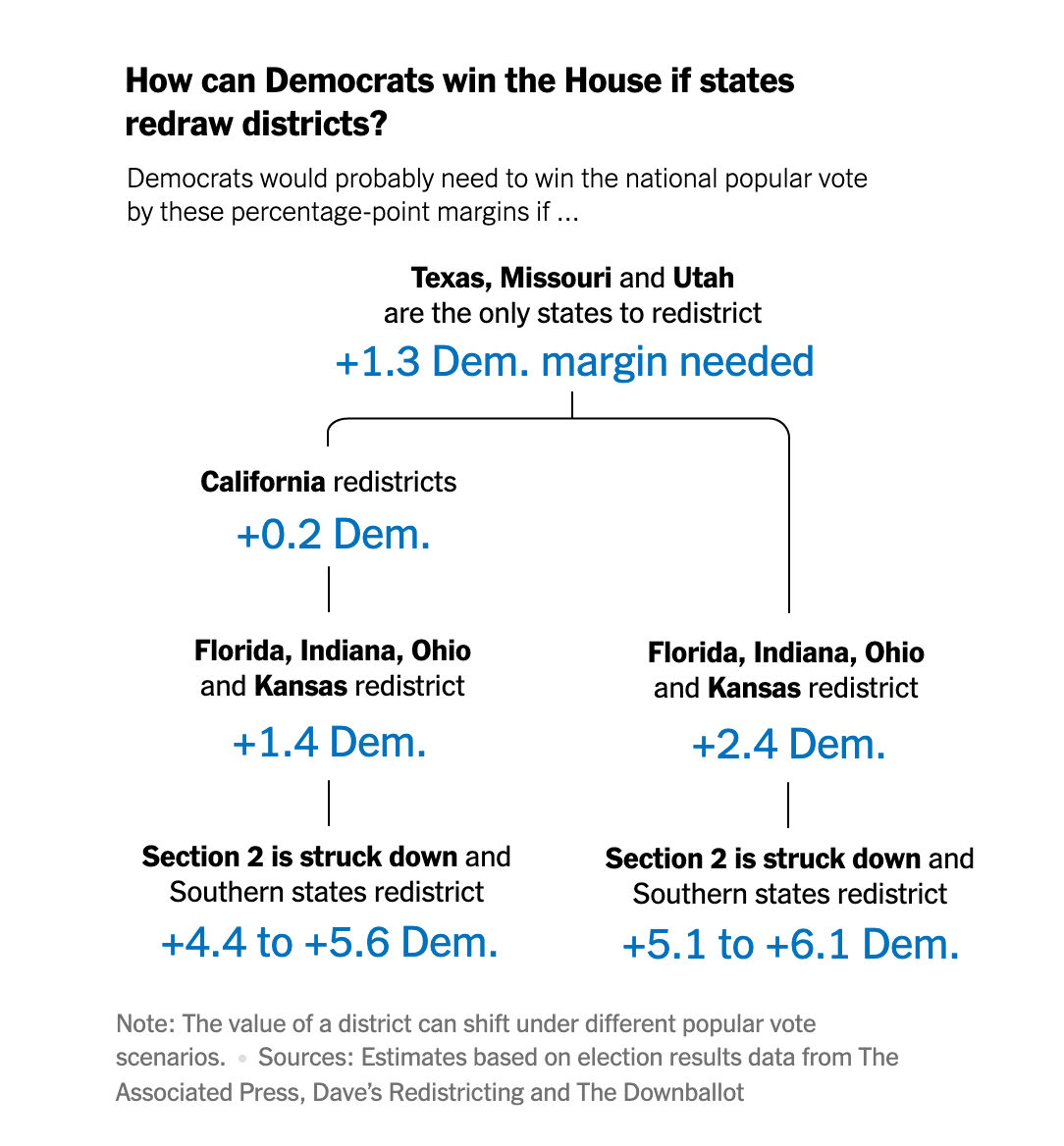

Secondo un’analisi del New York Times, un eventuale ridimensionamento della Sezione 2 avrebbe conseguenze immediate sugli equilibri della Camera dei Rappresentanti, soprattutto negli stati meridionali. Alabama, Mississippi, Louisiana, South Carolina, Tennessee e Florida potrebbero ridurre o eliminare numerosi collegi “a maggioranza-minoranza”, cioè quelli in cui gli elettori afroamericani o ispanici sono abbastanza numerosi da eleggere un proprio rappresentante. Questi collegi, creati proprio grazie alle tutele della Sezione 2, tendono a eleggere deputati democratici; la loro cancellazione comporterebbe, secondo il quotidiano, la perdita di circa una dozzina di seggi per il Partito Democratico, e fino a una ventina nello scenario più estremo. Anche senza un ridisegno completo, il solo spostamento di sette-otto collegi basterebbe a garantire ai Repubblicani un vantaggio strutturale tale da rendere la Camera difficilmente contendibile nella maggior parte delle elezioni.

Il motivo, spiegano le simulazioni, è che la Camera si decide distretto per distretto, non sulla somma nazionale dei voti. Se i nuovi confini concentrano gli elettori democratici in pochi collegi “sicuri” e distribuiscono quelli repubblicani in più distretti solo leggermente favorevoli, il partito al potere ottiene più seggi anche con meno voti complessivi. In uno scenario in cui la Sezione 2 venisse abolita e gli stati del Sud ridisegnassero liberamente i propri confini elettorali, i Democratici dovrebbero vincere il voto popolare nazionale con un margine compreso tra il +5 e il +6 per cento solo per raggiungere la parità di seggi alla Camera. In pratica, anche conquistando milioni di voti in più, rischierebbero di restare minoranza in Congresso. Tuttavia, diversi fattori politici e pratici — come la necessità di tutelare deputati in carica o mantenere la coesione interna ai governi statali — rendono improbabile un ridisegno uniforme o radicale in tutti gli stati. Anche modifiche parziali, però, potrebbero consolidare nel medio periodo l’attuale distribuzione del potere politico, riducendo la competitività di molti collegi e spostando l’asse della rappresentanza verso aree più omogenee dal punto di vista demografico e politico.

Le altre notizie della settimana

Trump premia postumo Charlie Kirk e lo paragona a Socrate e Martin Luther King. Il presidente ha conferito la medaglia presidenziale della libertà al polemista conservatore assassinato il 10 settembre. Intanto emergono messaggi razzisti e violenti tra giovani repubblicani

Scontro in tv tra Vance e i giornalisti. Il vicepresidente americano evita le domande su un pagamento di 50mila dollari al responsabile dei confini e viene interrotto durante le interviste domenicali

Bandiere americane con svastiche negli uffici del Congresso americano. Durante una videochiamata nell’ufficio del deputato repubblicano Dave Taylor è apparsa una bandiera americana con una svastica. L’indagine ha rivelato che decine di uffici hanno ricevuto bandiere simili con il simbolo nazista incorporato nel tessuto, quasi invisibile a occhio nudo.

Giornalisti abbandonano in massa il Pentagono dopo il giro di vite sulla libertà di stampa. Hegseth impone regole restrittive che criminalizzano il giornalismo investigativo. Solo l’emittente pro-Trump One America News accetta le nuove condizioni

Trump minaccia di tagliare gli aiuti all’Argentina se Milei perde le elezioni. Il presidente americano avverte: “Se non vince, ce ne andiamo”. Gli Stati Uniti hanno promesso 20 miliardi di dollari per sostenere l’economia argentina in crisi, ma il sostegno è legato all’esito delle elezioni legislative del 26 ottobre.

Lo Utah ridisegna i collegi elettorali: i Dem potrebbero conquistare due seggi alla Camera. La nuova mappa approvata dal parlamento repubblicano crea per la prima volta dal 1992 due distretti competitivi, ma il Partito Repubblicano conta sulla propria forza locale per mantenerli

Messaggi razzisti dei giovani repubblicani. Leader dei Young Republicans si scambiano messaggi su camere a gas, stupri e insulti razziali in una chat privata di oltre 2.900 pagine