Trump entra nella fase da "anatra zoppa"

Ribellione in Indiana, caso Epstein e inflazione alle stelle: cresce l'insofferenza repubblicana verso il presidente

Nei mesi a cavallo tra la sua rielezione e l’inizio del nuovo mandato, Donald Trump è apparso politicamente invincibile. All’interno del Partito Repubblicano, così come nell’universo mediatico a lui più vicino, si è rapidamente affermata una dinamica di competizione nell’assecondarlo, nel mostrarsi allineati alle sue priorità e ai suoi desiderata. Anche sul piano internazionale, diversi leader mondiali hanno quasi gareggiato nel dimostrarsi accondiscendenti, nella speranza di ottenere vantaggi, soprattutto commerciali, da un rapporto privilegiato con la Casa Bianca. Oggi, invece, una parte crescente della stampa americana inizia a interrogarsi sulla possibilità che Trump stia entrando in quella che, nel gergo politico, viene definita una fase da lame duck, da “anatra zoppa”. In senso stretto, l’espressione indica una situazione in cui almeno una delle due camere del Congresso è controllata dal partito di opposizione.

Non siamo ancora formalmente in questa condizione; e tuttavia, secondo molti osservatori, il potere politico del presidente sembra iniziare a mostrare segni di logoramento, soprattutto nella sua capacità di orientare in modo automatico il comportamento del proprio partito. Le ragioni di questo possibile indebolimento sono molteplici. Come sottolineano diverse analisi della CNN, vi rientrano certamente il malcontento diffuso legato al costo della vita, le tensioni interne al Partito Repubblicano su commercio e immigrazione qualificata, il disagio crescente per la commistione fra affari privati e funzione pubblica, così come una certa insofferenza, da parte della base, verso un attivismo internazionale percepito come poco coerente con lo slogan “America First”.

Questo sta generando parecchie difficoltà. Sul piano elettorale, i democratici hanno ottenuto risultati considerati molto positivi in diverse tornate recenti, infliggendo sconfitte significative ai repubblicani in numerose consultazioni locali e speciali svoltesi nel corso dell’anno. Anche il quadro economico non gioca a favore della Casa Bianca: l’inflazione che Trump aveva promesso di domare non è rientrata, i prezzi restano elevati, la fiducia dei consumatori risulta in calo e si profila un aumento rilevante dei costi delle assicurazioni sanitarie, tema particolarmente sensibile per ampie fasce dell’elettorato. A questo si aggiunge un contesto istituzionale meno favorevole rispetto ai primi mesi del mandato. La Corte Suprema sembra orientata a bloccare o ridimensionare alcune parti centrali dell’agenda presidenziale, mentre i tribunali federali inferiori hanno già sospeso o annullato ripetutamente iniziative della Casa Bianca. Ma forse l’elemento politicamente più significativo è un altro: settori del Partito Repubblicano iniziano a mostrare una maggiore autonomia, mettendo in discussione richieste e priorità del presidente senza apparire immediatamente penalizzati sul piano politico.

Un primo segnale concreto di questa dinamica è arrivato lo scorso novembre, quando Trump ha chiesto ai senatori repubblicani di porre fine al filibuster. Nonostante le pressioni dirette esercitate dalla Casa Bianca, e il consueto tentativo di trasformare la questione in una prova di forza politica, il gruppo parlamentare del GOP ha scelto di ignorare la richiesta, chiarendo una volta tornato al Congresso che le regole del Senato non sarebbero state modificate. Si tratta di un passaggio rilevante non tanto per il merito della decisione, quanto per il suo significato politico: per la prima volta, una richiesta centrale del presidente viene respinta apertamente da membri del suo stesso partito, senza che ciò produca immediate ritorsioni o ricomposizioni forzate. Se si vogliono individuare esempi concreti di come il potere trumpiano appaia oggi meno vincolante all’interno del Partito Repubblicano, due casi recenti risultano particolarmente istruttivi: quanto accaduto in Indiana e la gestione politica dei cosiddetti Epstein files.

Il caso Indiana

In Indiana, per la prima volta in questo ciclo elettorale, l’apparato trumpiano ha fallito nel tentativo di piegare una legislatura statale formalmente amica, scontrandosi con il conservatorismo istituzionale radicato dello Stato. I dati disaggregati del voto rivelano una frattura profonda: mentre in stati considerati più “obbedienti”, come Texas e North Carolina, la totalità dei legislatori repubblicani si è allineata alle indicazioni provenienti da Mar-a-Lago, in Indiana solo il 48% dei senatori GOP ha sostenuto la proposta.

La ribellione è stata guidata soprattutto dalla cosiddetta “classe pre-2017”: il 64% dei senatori eletti prima dell’era Trump ha votato contro, riaffermando una concezione dell’autonomia statale poco compatibile con le ingerenze dirette di Washington. L’errore strategico del governatore Mike Braun e degli alleati di Trump, inclusi il vicepresidente JD Vance e le organizzazioni dell’ecosistema MAGA come Turning Point USA, è stato l’uso quasi esclusivo del “bastone”. Le tattiche di intimidazione, culminate in episodi di swatting e in minacce fisiche rivolte ai senatori più recalcitranti, hanno trasformato un voto inizialmente tecnico in una questione di principio e di dignità personale. Invece di cedere alla pressione, figure chiave come il presidente del Senato Rod Bray hanno scelto di difendere la stabilità della mappa elettorale disegnata nel 2021 e il rapporto diretto con i propri elettori, rifiutando di sacrificare l’equilibrio politico locale sull’altare delle esigenze della maggioranza congressuale nazionale.

La risposta del campo trumpiano si sta ora orientando verso una strategia di “terra bruciata”, ma l’analisi tattica suggerisce che la vendetta sarà più difficile da realizzare di quanto lascino intendere le minacce verbali. Si è creato infatti un paradosso elettorale: i senatori più esposti a una possibile rappresaglia non sono quelli in bilico, ma quelli che rappresentano distretti particolarmente sicuri. Dei sette dissidenti che puntano alla rielezione nel 2026, cinque provengono da collegi in cui Trump ha vinto con oltre 24 punti di margine. È proprio questa sicurezza che li rende vulnerabili alle primarie, poiché il partito potrebbe sostituirli con candidati MAGA senza rischiare di perdere il seggio alle elezioni generali.

Tuttavia, il tempo gioca contro questa strategia. Con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 6 febbraio 2026, gli strateghi di Trump dispongono di meno di due mesi per individuare, finanziare e rendere competitivi eventuali sfidanti. Inoltre, la natura scaglionata del Senato protegge ben undici dei dissidenti fino al 2028, rendendo impossibile una purga completa nel breve periodo. Questo stallo ha inviato un segnale politicamente rilevante anche ad altri stati repubblicani: l’invincibilità della macchina trumpiana è stata incrinata, e il precedente dell’Indiana potrebbe offrire una copertura politica a legislatori in Kansas e altrove per resistere a futuri tentativi di gerrymandering forzato.

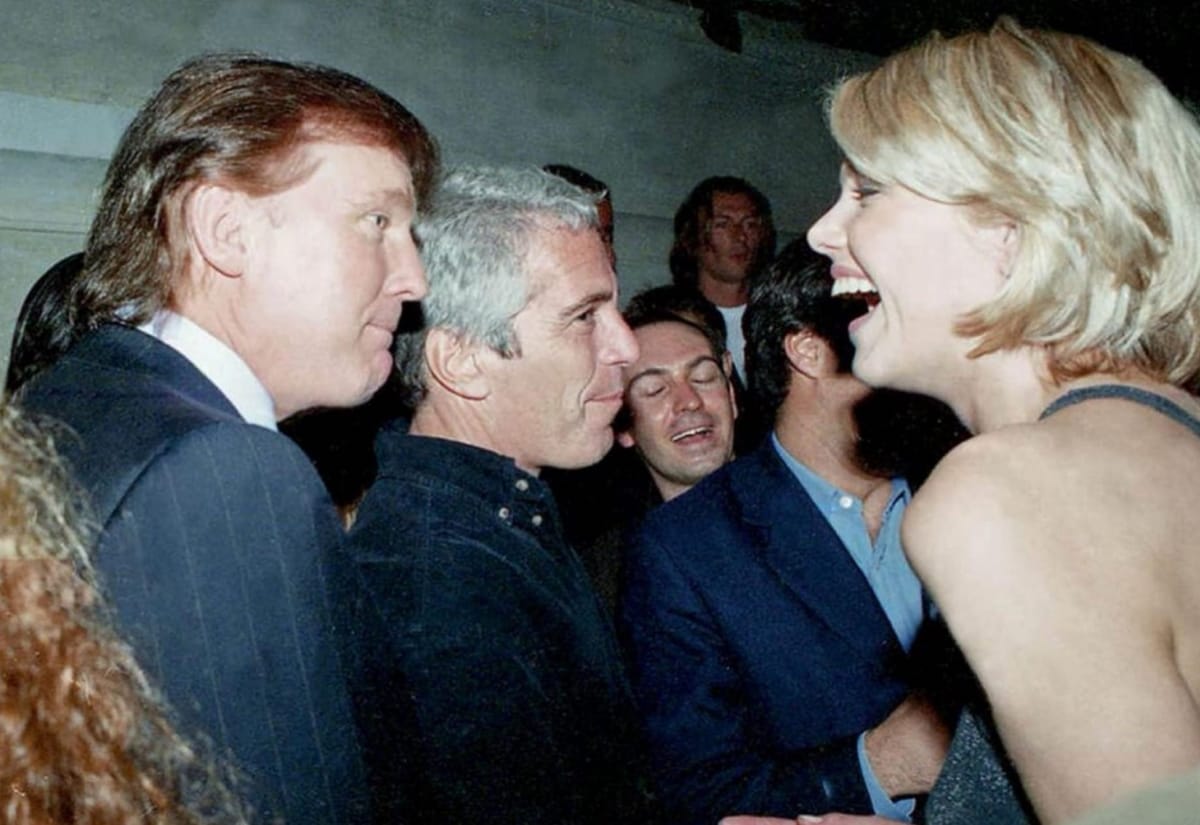

I file Epstein

La vicenda degli Epstein files è significativa soprattutto perché mette in luce una dinamica diversa rispetto ad altre controversie che hanno coinvolto Trump negli anni passati. Non si è trattato di una reazione immediata e polarizzata, ma di un logoramento lento e progressivo, che si è sviluppato in modo quasi sotterraneo all’interno dello stesso universo MAGA. Da mesi, diversi sondaggi indicano che il presidente fatica a ottenere il sostegno della maggioranza dei repubblicani sulla gestione del dossier: una quota consistente dell’elettorato esprime diffidenza, mentre solo una minoranza approva apertamente la linea della Casa Bianca. Si tratta di un dato politicamente anomalo per Trump, che anche nei momenti di crisi più acuta, incluso l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, era riuscito a mantenere una maggioranza compatta all’interno della propria base. Questo scollamento va letto alla luce del significato simbolico che la figura di Epstein ha assunto per ampie porzioni dell’elettorato conservatore. Per molti elettori repubblicani, la vicenda non riguarda soltanto un singolo criminale, ma è diventata l’emblema di un sistema di potere opaco, in cui élite politiche, finanziarie e mediatiche avrebbero goduto di protezioni e complicità.

In questo contesto, l’idea che l’amministrazione Trump potesse ostacolare o rallentare la piena trasparenza ha prodotto un vero e proprio cortocircuito narrativo: un presidente che ha costruito gran parte della propria legittimità sull’attacco allo status quo e al deep state appariva improvvisamente associato a pratiche di insabbiamento. Anche in assenza di accuse dirette, questo slittamento simbolico è stato sufficiente a incrinare il rapporto fiduciario con una parte della base. Il passaggio decisivo si è verificato quando la pressione politica si è spostata dal piano dell’opinione pubblica a quello parlamentare. Di fronte alla prospettiva concreta di una sconfitta alla Camera, e dopo il fallimento dei tentativi della Casa Bianca di disinnescare l’iniziativa, Trump ha scelto di cambiare posizione, dichiarandosi disposto a firmare la legge sul rilascio dei documenti. Si è trattato di un arretramento tattico, non di una conversione: una mossa volta a limitare i danni e a chiudere il dossier nel modo più rapido possibile. Proprio per questo, però, il caso risulta politicamente rilevante. Ancora una volta, il presidente non è riuscito a imporre la propria volontà su un tema sensibile ed è stato costretto ad adattarsi a una dinamica che non controllava più pienamente. Non una rottura netta, dunque, ma un segnale di vulnerabilità, e, soprattutto, della fine dell’automatismo con cui il sistema politico repubblicano reagiva alle sue indicazioni.

Le altre notizie della settimana

Trump deride il regista Rob Reiner dopo la sua morte, scontro con i repubblicani. Il presidente ha attaccato il regista liberal ucciso insieme alla moglie, scatenando rare critiche da parte di esponenti MAGA che dopo l’assassinio di Charlie Kirk avevano promesso di non deridere mai gli avversari politici morti

Ocasio-Cortez batte JD Vance nei sondaggi per il 2028. Un nuovo sondaggio mostra la deputata newyorkese in vantaggio sul vicepresidente in un ipotetico confronto presidenziale. La sua risposta: “Lo straccerei”. Ma nelle primarie democratiche è ancora dietro a Newsom e Harris.

La destra populista americana in frantumi dopo la morte di Charlie Kirk. A Phoenix, durante il raduno annuale di Turning Point USA, i leader conservatori si sono attaccati a vicenda invece di unirsi contro la sinistra. Divisioni su Israele, antisemitismo e sul futuro del movimento MAGA dopo Trump hanno dominato l’evento.

La capo di gabinetto della Casa Bianca: Trump ha “una personalità da alcolista”, Vance è “complottista”. Susie Wiles ha rilasciato 11 interviste senza filtri a Vanity Fair, rivelando tensioni interne all’amministrazione, dubbi su decisioni chiave e giudizi taglienti su colleghi. Trump l’ha difesa pubblicamente, ma a Washington ci si chiede perché abbia parlato così apertamente.

Harris ha perso a causa dell’astensione, non perché era troppo a sinistra. Un nuovo rapporto esclusivo rivela che milioni di elettori di Biden sono rimasti a casa invece di votare Trump. Gli analisti: moderare le posizioni rafforza i repubblicani, serve un messaggio economico più forte e coraggioso.

Il vice direttore dell’FBI lascia l’incarico dopo neanche un anno. Il vice direttore dell’agenzia, ex podcaster pro-Trump, si dimetterà a gennaio. Durante il suo mandato ha dovuto fare i conti con le teorie del complotto che lui stesso aveva alimentato prima di entrare nell’FBI.

Trump vuole revocare la cittadinanza a migliaia di americani naturalizzati. L’amministrazione vuole processare fino a 200 casi al mese nel 2026, un aumento esponenziale rispetto ai 120 casi totali degli ultimi otto anni. Gli esperti temono conseguenze per milioni di cittadini.

Grazie per la precisione, la profondità e la chiarezza espositiva