Il sogno impossibile di Musk di un terzo partito negli Stati Uniti

Perché anche l'American Party è destinato a fallire come i precedenti tentativi

Elon Musk vorrebbe provare a rivoluzionare la politica americana. L’uomo più ricco al mondo ha infatti annunciato la scorsa settimana la fondazione dell’American Party, ovvero un nuovo partito politico che punta, almeno secondo i suoi auspici, a “restituire la libertà” agli Stati Uniti. I motivi che hanno portato a questa decisione sono noti e li abbiamo discussi più volte nel corso delle ultime settimane: dopo essere stato vicinissimo a Trump per tutta la campagna elettorale, il fondatore di Tesla e SpaceX si era progressivamente allontanato dal tycoon, arrivando poi alla rottura esplicita con lui. Ma questa decisione è maturata soprattutto quando il Partito Repubblicano ha approvato il cosiddetto Big One Beautiful Bill, ovvero il disegno di legge che contiene tutte le priorità politiche del GOP (ne abbiamo parlato approfonditamente la scorsa settimana).

La storia dei terzi partiti negli Stati Uniti

Dal secondo dopoguerra in poi sono solo due le figure che hanno ottenuto risultati degni di nota. La prima è George Wallace, ex governatore dell’Alabama e sostenitore della segregazione razziale, che nel 1968 fondò l’American Independent Party per candidarsi alla presidenza dopo aver perso la nomination democratica nel 1964. La sua strategia non puntava tanto a vincere direttamente quanto a forzare un’elezione decisa dalla Camera dei Rappresentanti: sperava infatti di sottrarre abbastanza voti elettorali ai due principali candidati, Richard Nixon e Hubert Humphrey, da impedire a entrambi di raggiungere la maggioranza necessaria. In tal modo, Wallace avrebbe potuto fare da ago della bilancia, condizionando la scelta finale in cambio del supporto alle sue posizioni politiche. E per poco non ci riuscì: vinse in cinque Stati del Sud (Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia) e raccolse in totale 46 voti elettorali, diventando così l’ultimo candidato di un terzo partito a ottenere seggi nel Collegio Elettorale.

Il secondo tentativo significativo fu quello di Ross Perot, miliardario texano che si presentò come indipendente nel 1992 ottenendo quasi il 19% del voto popolare — una cifra impressionante per un outsider, sebbene non accompagnata da alcun voto elettorale. Il successo iniziale spinse Perot a fondare il Reform Party nel 1995, con l’obiettivo ambizioso di sostituire uno dei due partiti tradizionali. La sua seconda candidatura nel 1996 non replicò però il risultato precedente: ottenne solo l’8,4% dei voti. Tuttavia, grazie a quei numeri, il partito ricevette finanziamenti federali nel 2000, quando il candidato fu Pat Buchanan. Nonostante ciò, il Reform Party non riuscì mai ad affermarsi come forza duratura. Tra i suoi momenti più noti si ricordano l’elezione nel 1998 del wrestler Jesse Ventura come governatore del Minnesota.

Anche adesso, del resto, vi sono dei partiti che non si schierano né con i Democratici né con i Repubblicani. Nelle ultime presidenziali, ad esempio, Jill Stein del Green Party ha raggiunto lo 0.56% dei voti, Jo Jorgensen (del Libertarian Party) ottenne l’1.18 nel 2020 e nel 2016, sfruttando l’impopolarità di entrambi gli sfidanti, Gary Johnson dello stesso Libertarian Party riuscì a conquistare addirittura il 3.28%, ovvero quasi quattro milioni e mezzo di voti. Nessuno di questi, però, è ovviamente riuscito ad avere incidenza o impatto.

Perché gli altri partiti non riescono ad avere successo

Negli Stati Uniti, il sistema elettorale maggioritario "winner-take-all" costituisce uno dei principali ostacoli all’ascesa dei terzi partiti. In questo meccanismo, il candidato che ottiene più voti conquista l’intera posta in palio, mentre gli altri — anche se fortemente sostenuti — restano privi di qualsiasi rappresentanza. Questo disincentiva la scelta di candidati alternativi e rafforza il cosiddetto "voto utile", inducendo gli elettori a sostenere uno dei due principali partiti per evitare la vittoria dell’avversario. Il sistema del Collegio Elettorale, che regola l’elezione del presidente, e la possibilità che la Camera dei Rappresentanti intervenga in caso di mancata maggioranza, amplificano ulteriormente l’effetto maggioritario, rendendo quasi impossibile un successo da parte di candidati outsider. I rari casi di successo, come quelli di Ross Perot o George Wallace, rappresentano eccezioni, rese possibili da risorse economiche ingenti o da un consenso fortemente radicato in aree geografiche specifiche.

Oltre al sistema elettorale, esistono numerosi ostacoli istituzionali e pratici. L’accesso alle schede elettorali è regolato da leggi statali complesse e onerose: per candidarsi, un terzo partito deve raccogliere migliaia di firme o pagare costose tariffe in ciascuno Stato — un’impresa proibitiva senza risorse significative. Anche le regole di accesso ai dibattiti presidenziali sono fortemente escludenti: dal 2000, per parteciparvi è necessario essere presenti su un numero sufficiente di schede statali da poter teoricamente vincere le elezioni, e ottenere almeno il 15% nei sondaggi nazionali — una soglia che nemmeno Perot avrebbe raggiunto nel 1992.

A ciò si aggiungono il ruolo marginale riservato ai terzi partiti dai media, la loro debolezza organizzativa e la pressoché totale assenza di rappresentanza a livello locale, che impediscono la costruzione di una base solida. Il risultato è un sistema che scoraggia, di fatto, ogni alternativa credibile ai due grandi partiti. Inoltre, è incredibilmente più semplice scalare uno dei due partiti principali che cercare di imporsi dall’esterno. Si consideri il caso del Partito Repubblicano: oggi è profondamente diverso rispetto anche solo a dieci anni fa, ma questa trasformazione è stata possibile perché Donald Trump ne ha ridefinito radicalmente la natura dall’interno. È un fenomeno già osservato più volte in passato: quando emergono malcontento e insoddisfazione diffusa, è molto più probabile che trovino espressione attraverso outsider interni ai partiti maggiori, piuttosto che tramite formazioni esterne.

Che cosa potrà provare ad ottenere Elon Musk?

In questo va sottolineato un aspetto cruciale: anche qualora il progetto di Elon Musk non riuscisse a scalfire concretamente il bipartitismo americano, potrebbe comunque produrre effetti significativi sugli equilibri elettorali. Come osserva Nate Silver, l’intervento di un soggetto dotato di ingenti risorse economiche, capace di sostenere candidati dell’America Party in numerosi distretti, potrebbe risultare determinante anche con percentuali molto basse: in alcuni stati in bilico, basterebbe un risultato attorno al 2% per sottrarre voti ai Repubblicani e favorire la vittoria dei Democratici. Tuttavia, per ottenere anche solo quel livello minimo di consenso, è necessaria l’esistenza di una base elettorale disposta a votare per un partito esterno al duopolio tradizionale, un’eventualità tutt’altro che garantita.

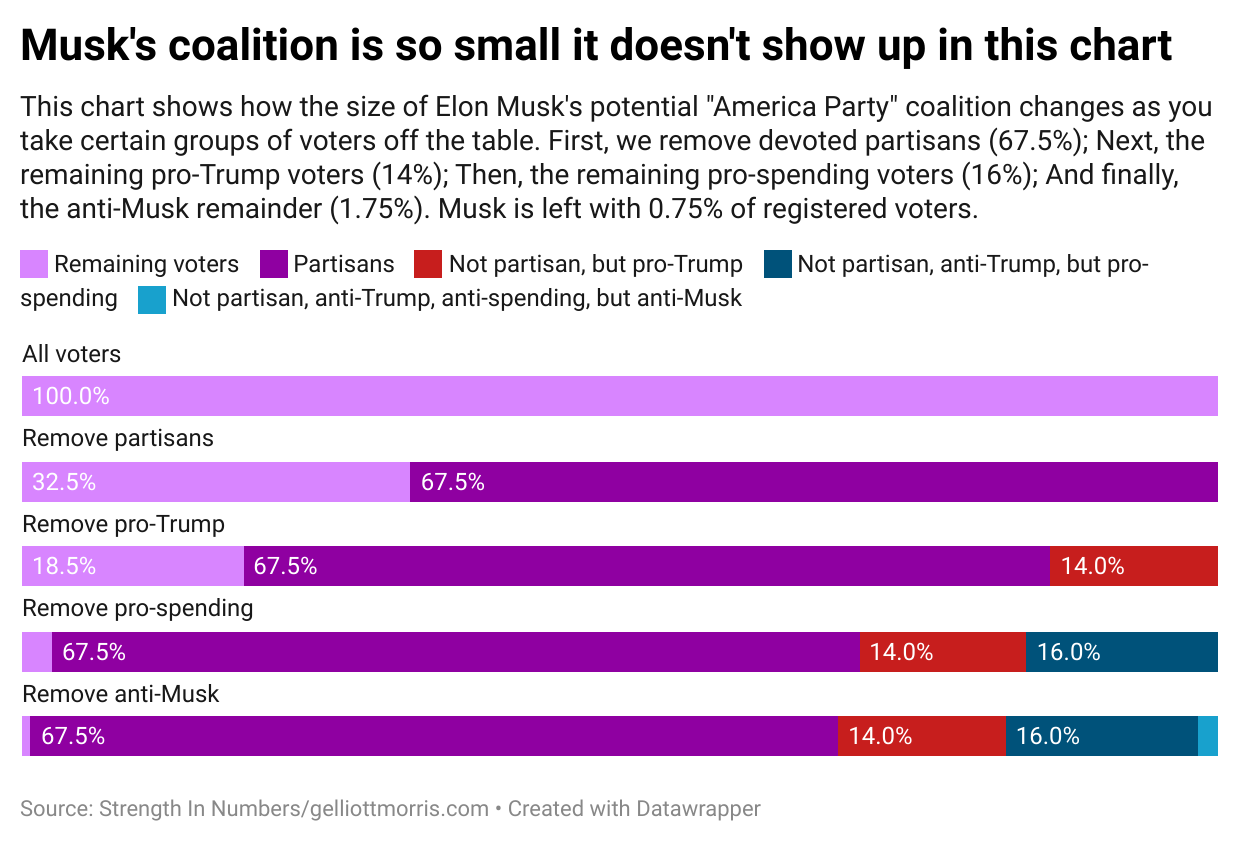

George Elliott Morris, in un’analisi basata sui dati dell’American National Election Study, ha cercato di stimare la dimensione di questo potenziale elettorato. Depurando il campione da tutti gli elettori registrati che si identificano fortemente con uno dei due grandi partiti, che apprezzano Trump, che sostengono la spesa pubblica o che hanno un’opinione negativa di Musk, si arriva a una stima estremamente ridotta: solo lo 0,75% degli elettori registrati potrebbe, in linea teorica, sostenere l’America Party. Anche utilizzando criteri più generosi – ad esempio includendo chi ha una visione negativa tanto dei Democratici quanto dei Repubblicani, è contrario alla spesa pubblica e ritiene che il Partito Democratico sia troppo “liberal” – si arriva a un massimo del 2% di elettori potenzialmente attratti dal progetto. Una soglia ben al di sotto di quella necessaria per conquistare seggi, ma forse sufficiente per agire da fattore di disturbo in un sistema elettorale spesso deciso da margini sottilissimi.

Come sottolinea il New York Times, inoltre, almeno fino a ora i piani di Elon Musk sono sempre apparsi molto opachi. Le sue conversazioni private finora sono state concettuali e non si sono concentrate sui dettagli di ciò che sarebbe necessario per realizzarlo, secondo due persone informate su quei colloqui. Né, al momento, risultano impegni concreti per poter sostenere il partito. L’obiettivo a breve termine, secondo le intenzioni, sarebbe quello di ottenere “2 o 3 seggi al Senato e 8-10 distretti della Camera” nelle prossime midterm, per poi porsi in dialogo con entrambe le fazioni.

Per quanto riguarda la piattaforma politica, l’America Party si configura come un’entità ibrida, difficile da incasellare nelle tradizionali categorie ideologiche. Pur attingendo a elementi libertari — come l’enfasi sulla libertà di espressione, il sostegno alle criptovalute e alla deregolamentazione energetica — il partito si presenta anche con tratti marcatamente “pronatalisti” e una visione interventista su temi demografici e tecnologici che poco si accordano con il libertarismo classico. Allo stesso tempo, l’insistenza di Musk su un posizionamento centrista e “radicale nella moderazione” sembra rivolgersi a quell’elettorato disilluso dalle polarizzazioni di Washington, ma ancora privo di un’alternativa strutturata e riconoscibile. In generale, però, l’aspetto principale su cui si è battuto Musk è stato quello relativo ai tagli alla spesa pubblica, fattore che l’ha portato alla rottura con i Repubblicani. È facile pensare che sarà proprio quello il punto di partenza.

Un editoriale di POLITICO, del resto, sottolinea che per poter avere qualche speranza di successo, l’America Party dovrebbe evitare l’errore comune dei tentativi centristi del passato — da Unity08 a No Labels — che hanno cercato di occupare un ipotetico "centro razionale" in un Paese ormai strutturalmente polarizzato. Secondo l’analisi, Musk potrebbe avere maggiori probabilità se adottasse una strategia simile a quella di Trump o Bernie Sanders, ovvero individuare aree di frustrazione trasversali, in cui entrambi i partiti tradizionali appaiono sordi alle preferenze dell’elettorato. Tre temi emergono come possibili assi portanti di questo approccio: il ritorno a una difesa esplicita del libero scambio, un riequilibrio fiscale radicale per contrastare il debito pubblico, e una strategia nazionale volta a riconquistare la supremazia tecnologica e scientifica, oggi minacciata dalla concorrenza globale e ostacolata da priorità ideologiche interne. Si tratta di questioni poco presidiate dai partiti attuali, che potrebbero offrire spazio a un soggetto politico capace di intercettare elettori disillusi e pragmatici. Resta però il nodo centrale: Musk sarà davvero disposto ad abbandonare la volatilità che lo ha contraddistinto in politica e a investire con metodo e coerenza nella costruzione di un’offerta politica alternativa?

Le altre notizie della settimana

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 30% su tutti i prodotti importati dall’Unione Europea e dal Messico, a partire dal 1° agosto. Le tariffe, comunicate tramite lettere ufficiali pubblicate su Truth Social, sostituiscono misure precedenti e fanno parte della strategia dell’ex presidente di usare i dazi come leva negoziale. Trump ha fissato condizioni per una possibile revoca: accesso senza dazi per i prodotti USA in Europa e maggiori sforzi messicani contro i cartelli della droga. L’UE ha già minacciato contromisure. I due partner rappresentano un terzo delle importazioni statunitensi, alimentando preoccupazioni su impatti economici e incertezze legate all’accordo USMCA.

Una giudice federale ha ordinato la sospensione immediata dei controlli migratori discriminatori condotti da ICE a Los Angeles e in altre sei contee californiane. La decisione, valida per dieci giorni, accoglie le accuse di violazione dei diritti costituzionali presentate da associazioni per i diritti civili. La sentenza vieta arresti basati su origine etnica, lingua, professione o presenza in luoghi specifici, e impone l’accesso a un avvocato per i detenuti. Il governo federale ha annunciato ricorso, ma la decisione ha ricevuto ampio sostegno da autorità locali e da diciotto Stati. Sullo sfondo, resta alta la tensione tra l’amministrazione Trump e le città santuario.

Donald Trump si prepara a inviare nuovi armamenti all’Ucraina per un valore stimato di 300 milioni di dollari, utilizzando per la prima vota nel suo secondo mandato il Presidential Drawdown Authority, che consente trasferimenti urgenti di armi dalle scorte statunitensi. Il pacchetto, ancora in fase di definizione, potrebbe includere missili Patriot e razzi GMLRS. La decisione segnerebbe un cambio di passo rispetto alla linea ambigua tenuta finora da Trump sul conflitto. L’invio avverrebbe dopo la sospensione — e in parte ripresa — di alcune spedizioni approvate da Biden, e si inserisce in un contesto di sostegno militare continuo all’Ucraina, che dal 2022 ha ricevuto aiuti per oltre 175 miliardi di dollari.

Sale ad almeno 109 morti e 161 dispersi il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il Texas centrale il 4 luglio, con la contea di Kerr tra le più devastate. Particolarmente tragico l’episodio al Camp Mystic, dove sono morte 27 bambine. Le operazioni di soccorso proseguono tra enormi difficoltà, mentre il dibattito politico si accende su prevenzione e gestione dell’emergenza. Le critiche riguardano tagli al personale del National Weather Service, promossi anche dal Department of Government Efficiency, e la bocciatura di un piano di allerta da 500 milioni di dollari. Il presidente Trump visiterà l’area venerdì, mentre i democratici chiedono un’indagine sulle responsabilità.

Il deputato repubblicano Don Bacon ha annunciato che non si ricandiderà alla Camera nel 2026, ponendo fine a una carriera legislativa di dieci anni. Considerato un moderato e critico verso Trump, Bacon ha dichiarato di non avere più la “fame” per affrontare un’altra campagna. Tra le ipotesi future, valuta un ruolo esecutivo o persino una candidatura alla presidenza nel 2028. Il suo addio segue quello del senatore Thom Tillis, anch’egli critico verso il piano sociale di Trump. Bacon ha difeso il suo voto a favore della legge, nonostante i tagli a Medicaid, e ha attaccato la linea di Trump sull’Ucraina, definendola peggiore di quella di Biden.