La folle settimana dei dazi: chi vince e chi perde

Trump sospende parte dei dazi per 90 giorni ma alza al 145% quelle contro la Cina

È stata una settimana caotica, segnata da continui colpi di scena e da un’altalena di annunci, smentite e cambi di rotta, che hanno lasciato i mercati e gli osservatori con il fiato sospeso. Eppure, nonostante l’instabilità, si è chiusa con un ritorno – almeno apparente – a una certa linearità. Mercoledì, attraverso un post su Truth Social, Donald Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni per la maggior parte delle nuove tariffe, con un’unica eccezione: la Cina.

La mossa arriva dopo giorni di fortissima volatilità sui mercati finanziari, dove il crollo simultaneo di azioni e obbligazioni ha lanciato segnali d’allarme troppo evidenti per essere ignorati. A innescare una possibile inversione di tendenza è stata anche un’intervista concessa da Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, a Fox Business: nel suo intervento, Dimon ha avvertito che la nuova politica tariffaria, se attuata nella sua forma iniziale, avrebbe potuto innescare una recessione, pur riconoscendo l’utilità di alcuni dazi mirati nel riequilibrare i flussi commerciali globali. Trump, dal canto suo, ha ammesso di aver seguito attentamente le parole del banchiere, notando come “le persone stessero diventando un po’ ansiose” in particolare sui mercati obbligazionari.

Risultato: dazi ridotti al 10% per tutti i Paesi, con la sola eccezione della Cina, verso cui invece sono stati innalzati al 145%. Una cifra record, che include anche un ulteriore 20% legato alle misure preesistenti adottate nell’ambito della crisi del fentanil. La Casa Bianca ha giustificato la scelta con la necessità di concentrare le energie negoziali su un numero limitato di dossier contemporaneamente: “Si possono gestire solo un certo numero di negoziati alla volta.” Nelle parole del presidente, è emersa una strategia che cerca di combinare fermezza e realismo: “Vogliamo fare le cose per bene,” ha dichiarato, “prendendoci cura degli altri Paesi, ma soprattutto del nostro”.

A sorpresa, però, l’Amministrazione ha deciso di esentare dai nuovi dazi i principali dispositivi elettronici, tra cui smartphone, computer portatili, tablet, televisori a schermo piatto, chip di memoria e macchinari per semiconduttori. La direttiva, resa pubblica ieri sera dall’Agenzia delle Dogane (CBP), rappresenta un’importante marcia indietro rispetto alla linea dura iniziale e mira a contenere l’impatto sui prezzi al consumo e sulle aziende tecnologiche statunitensi come Apple, Dell e Microsoft. Trump aveva già lasciato intendere possibili eccezioni “per ragioni ovvie”, sottolineando però che il dazio base del 10% sarebbe rimasto in vigore. La mossa, sebbene coerente con l’obiettivo di ridurre il deficit commerciale con Pechino, segna anche un tentativo di bilanciare fermezza negoziale e tutela del mercato interno.

Chi vince e chi perde

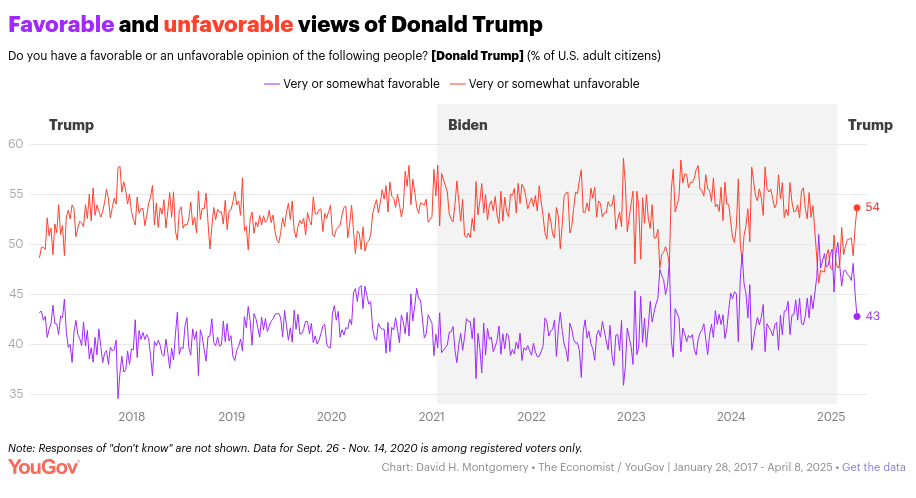

Sicuramente è presto per tracciare un bilancio di quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine di quanto accaduto in questi giorni. È possibile però già tracciare un primo bilancio di chi ne sta uscendo bene e chi male. Nella seconda categoria, con ogni probabilità, rientra Donald Trump: certamente non è assolutamente detto che la sua popolarità ne sia definitivamente intaccata, ma è indubbio che i numeri mostrano come in questo periodo il suo consenso sia calato.

Un sondaggio dell’Economist/YouGov ha messo in evidenza come il tasso d’approvazione del tycoon sia calato di 5 punti rispetto alla scorsa settimana e di ben 14 dal suo insediamento. Il problema, come abbiamo sottolineato anche negli altri numeri della nostra newsletter, è soprattutto sul fronte economico, che in campagna elettorale ha rappresentato il vero punto di forza per Trump: per RealClearPolitics, ben il 51% dei cittadini disapprova la sua gestione. Anche la percezione dei cittadini, secondo CNBC, indica la sensazione di un certo stress finanziario.

Come sottolinea The Hill, ad uscirne vittorioso è Elon Musk, che proprio nell'ultima settimana aveva avuto una serie di duri scontri con Peter Navarro, il consigliere economico di Trump che più di tutti aveva portato avanti una linea pro-dazi. L'uomo più ricco del mondo, infatti, l'aveva definito un “idiota” dopo gli attacchi ricevuti in virtù delle sue posizioni a favore del libero mercato. Non è un segreto, del resto, che lo stesso Musk fosse abbastanza contrario ai dazi, anche in virtù dei suoi interessi economici, ragion per cui sicuramente guarda con favore a questa sospensione.

Ne esce bene sicuramente anche il Segretario al Tesoro Scott Bessent, che rappresentava l'ala sicuramente più scettica sui dazi all'interno dell’amministrazione. Sempre The Hill, in un altro articolo, ha sottolineato infatti come “Bessent ha guidato l'attuazione della sospensione di 90 giorni decisa da Trump sull'imposizione di ingenti dazi sui partner commerciali, calmando brevemente i mercati in un contesto di crescente pressione da parte di Wall Street affinché il team commerciale cambiasse marcia verso i negoziati”.

Il segretario al Tesoro è emerso come la voce guida in materia di commercio, conquistando il microfono dei principali falchi tariffari dell'amministrazione, tra cui il consigliere commerciale Peter Navarro, uno sviluppo che i legislatori repubblicani stanno acclamando a gran voce. Questo gli ha permesso di guadagnare fiducia anche nei confronti dei membri del Congresso e dei paesi alleati come negoziatore affidabile.

D'altro canto ne esce sicuramente male Peter Navarro. Il danno principale è sicuramente d'immagine, visto che la sua reputazione è stata sicuramente rovinata dal fatto che sono divenute di dominio pubblico alcune notizie sicuramente particolari sul suo conto. Ad esempio, infatti, Navarro nei suoi libri ha citato come esperto economico alla base delle sue teorie un certo Ron Vara, che poi si è scoperto essere un personaggio fittizio e nientemeno che l'anagramma del suo nome.

Un primo passo per l'agenda Trump

Il caos relativo ai dazi potrà avere altri effetti sull'amministrazione Trump: se da qui in avanti la popolarità del presidente dovesse scendere, infatti, per lui sarà sempre più difficile controllare i suoi al Congresso. Fra poco più di un anno e mezzo, infatti, si torna già alle Midterm, e per i membri delle due camere che dovranno cercare la rielezione essere troppo allineati con il presidente, nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere particolarmente contestato, rischia di non essere vantaggioso.

Come questo possa influire sulle scelte legislative si sta vedendo già in questa settimana. Il Congresso, infatti, è al lavoro per approvare quello che Trump ha definito “One, Big, Beautiful Bill”, ovvero il disegno di legge che dovrebbe contenere tutte le priorità del Partito Repubblicano, compreso il rendere permanenti i tagli alle tasse fatti dal tycoon nel corso del suo primo mandato.

La proposta di legge passata al Senato, infatti, è stata criticata da diversi esponenti della Camera, provenienti soprattutto dall’ala più conservatrice, per i pochi tagli alla spesa effettuati. Richiedere interventi maggiori, però, è difficilmente accettabile per i moderati.

Le altre notizie della settimana

Stati Uniti e Iran hanno tenuto in Oman il primo round di colloqui indiretti sul programma nucleare iraniano. L’incontro, durato circa due ore e mezza e mediato dal ministro degli Esteri omanita, ha visto un breve scambio diretto tra le delegazioni alla fine della sessione. Washington ha ribadito la necessità che Teheran rinunci a qualsiasi capacità nucleare a scopo militare, mentre l’Iran ha insistito su un accordo "giusto e rispettoso", chiedendo la fine delle sanzioni e il riconoscimento del diritto a sviluppare tecnologie nucleari a fini pacifici.

Il contesto rimane complesso: Trump aveva ritirato gli USA dall’accordo nucleare nel 2018, reintroducendo pesanti sanzioni, ulteriormente inasprite proprio questa settimana. Il primo incontro ha avuto l’obiettivo di ricostruire un minimo di fiducia, con un secondo round già fissato per sabato. Sebbene i toni siano stati più concilianti del passato, le posizioni restano distanti e i margini di compromesso ancora incerti.

Nel pieno dei tentativi per porre fine al conflitto in Ucraina, una proposta avanzata da Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, ha suscitato forti polemiche a Washington. Witkoff ha suggerito al presidente Trump di riconoscere il controllo russo su quattro regioni ucraine occupate parzialmente da Mosca, ipotesi che ha provocato divisioni interne all’Amministrazione e preoccupazione tra i repubblicani. Il generale Kellogg si è opposto duramente all’idea, affermando che Kyiv non accetterà mai la cessione unilaterale di territori. La proposta, avanzata dopo un incontro informale con un emissario russo, non ha portato a decisioni ufficiali, ma ha messo in luce profonde fratture nella strategia statunitense.

La linea conciliante di Witkoff nei confronti di Mosca e la sua gestione poco ortodossa dei contatti diplomatici hanno sollevato critiche anche da parte degli alleati europei e di esponenti interni al Partito Repubblicano. L’impressione crescente è che l’Amministrazione Trump manchi di una direzione coerente sulla guerra in Ucraina. Il presidente punta a un cessate il fuoco entro maggio, ma gli unici accordi raggiunti finora non sono stati attuati. Le crescenti pressioni interne ed esterne mettono in discussione l’efficacia della strategia di Trump e alimentano il timore che la Russia possa trarne vantaggio.

Il turismo europeo negli Stati Uniti ha registrato un calo netto del 17% a marzo, colpendo duramente un settore che rappresenta il 2,5% del PIL americano. Le politiche migratorie più rigide, la retorica ostile verso l’Europa e le notizie di detenzioni alle frontiere sotto l’Amministrazione Trump stanno alimentando una percezione negativa dell’America, dissuadendo sempre più viaggiatori. Le cancellazioni di viaggi e la flessione delle prenotazioni da parte di compagnie aeree e gruppi alberghieri europei indicano che il clima politico attuale sta avendo effetti economici tangibili, soprattutto sulle rotte transatlantiche.

Trump ha revocato i nulla osta di sicurezza a due suoi noti critici, Chris Krebs e Miles Taylor, ordinando indagini sulle loro attività durante i precedenti incarichi governativi. La mossa, che si estende anche a collaboratori e istituzioni collegate, segna un’escalation nella campagna del presidente contro i suoi oppositori interni, suscitando allarme tra esperti di sicurezza e cybersicurezza. Taylor ha definito l’iniziativa un attacco al dissenso, mentre le reazioni nel settore segnalano un clima sempre più teso all’interno dell’apparato della sicurezza nazionale.

I segnali di debolezza cominciano a diventare visibili. Il calo nei consensi non riguarda solo i dazi o l’economia, ma l’intero equilibrio di potere attorno a Trump. La figura del presidente appare più isolata, mentre emergono attori alternativi (come Bessent) che iniziano a influenzare direttamente l'agenda politica ed economica.

Nella nostra ultima pubblicazione di Grovigli scrivevamo che, sebbene gli esiti dell’amministrazione Trump siano spesso imprevedibili, il carattere e l’approccio restano sorprendentemente coerenti — protezionismo, personalizzazione estrema del potere, confronto diretto con ogni forma di dissenso.

Proprio per questo, la reazione crescente contro i dazi e il ritorno di una voce più moderata in tema di commercio dovrebbero rappresentare un monito anche per l’Europa. Emulare posture autarchiche o concentrare eccessivamente il potere decisionale può generare instabilità, non visione. In tempi turbolenti, serve meno narcisismo politico e più affidabilità sistemica.